-

Par Décaféine le 10 Avril 2018 à 21:27

Longtemps, souvent, il m'est arrivé de commencer mes propos par Je ne sais pas quoi dire. Quand j'y repense, je m'effare en me disant que c'est peut-être même devenu un réflexe, cet aveu. Dire que je ne sais pas quoi dire, que je ne sais pas de quoi parler, que je ne sais pas comment le dire, que je ne sais pas par où commencer...

Mais dire qu'on ne sait pas par où commencer, c'est aussi une bonne façon de commencer, en fait. C'est une bonne introduction. Ça m'épargne de trouver une bonne amorce, et puis ça détend l'atmosphère : ça fait sourire parce que les autres aussi, sans doute, se sont déjà retrouvés à ma place sans savoir trop comment commencer à parler, ils me comprennent. Il y a une forme de complicité qui se crée, parce que j'avoue ce qu'on n'ose pas toujours avouer.

Je crois que quelque part, dans ma trajectoire personnelle, ça m'a aidée à gagner en éloquence, aussi. Ça justifie d'avance toutes mes maladresses. Une fois que j'ai avoué que je ne sais pas comment parler ni quoi dire, je peux parler en toute sérénité : mes interlocuteurs sont prévenus, de toute façon, alors je n'ai plus rien à perdre. Et puis, je suis libre de dire ce que je veux : comme j'ai déjà dit que je ne savais pas quoi dire, tout ce que je dis après se présente sous la forme d'hypothèses, de choses que j'aurais potentiellement pu choisir de dire si j'avais su quoi dire. Je suis dédouanée de mes propos s'ils s'avèrent ne pas être à la hauteur. C'est plus facile de parler, après avoir dit qu'on ne savait pas parler.

Sauf que justement, c'est devenu la solution de facilité chez moi. C'est devenu la phrase d'introduction passe-partout que j'utilisais par réflexe, sans même vraiment me donner la peine d'y penser, qui n'avait même plus vraiment de justification.

L'autre jour, je devais écrire une lettre, et dix fois, quinze fois, j'ai voulu écrire que je ne savais pas quoi écrire. C'est difficile, parfois, de savoir quoi dire, de savoir comment le dire, de savoir par où commencer. Ça fait partie du jeu de l'écriture. Mais à quoi bon écrire, si on n'assume pas ses propres mots ? Cela en vaut-il vraiment la peine, d'exposer ses doutes, si c'est pour fuir, si c'est pour s'abstenir de travailler sa pensée, si c'est pour faire perdre leur valeur à ses propos ? Je sais que non. Non, cette phrase n'en vaut pas la peine.

Je devais écrire une lettre, et dix fois, quinze fois, j'ai écrit que je ne savais pas écrire. Dix fois, quinze fois, je me suis appliquée à rayer cette phrase. Parce que cette phrase, je ne veux plus l'écrire. Parce qu'écrire une lettre, c'est regarder quelqu'un droit dans les yeux, et que je ne peux pas me permettre d'avoir le regard fuyant, je ne peux pas me permettre de n'écrire qu'à moitié. Même si je ne sais pas quoi dire. Parce que je veux me confronter à mes difficultés, désormais, même si ça veut dire que je risque de me tromper. Parce que je veux pouvoir assumer de me tromper aussi, parce que je veux galérer, même si c'est pendant des heures. Parce que je veux avoir quelque chose d'entier et de solide à la fin, quelque chose qui ne balbutie pas. Parce que je veux écrire pour de bon.

Et puis après tout, ne pas savoir quoi dire, c'est aussi se donner la possibilité de découvrir de nouvelles choses à dire.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par Décaféine le 9 Avril 2018 à 12:02

Ce matin, à mi-chemin entre le rêve et l'éveil, ou peut-être entre l'éveil et le rêve, prise entre les deux de manière un peu confuse, et à moitié consciente de l'être (c'est propre à l'état), j'ai pensé que quelque part, l'enfance tenait un peu du rêve.

Qu'on ne s'y méprenne pas : je ne suis pas en train de vanter l'utopie de l'enfance. Non, j'ai eu une enfance heureuse mais insignifiante comparée à ce que j'ai vécu ensuite, et contrairement à bon nombre de mes congénères, je ne regrette pas la primaire, parce que si c'était beaucoup plus facile que ne le sont le secondaire ou le supérieur, c'était aussi beaucoup moins enrichissant, beaucoup moins porté à l'émulation. (Oui, je suis élitiste et je crois au travail intellectuel, c'est ainsi.) Je ne crois pas que l'enfance soit spécifiquement merveilleuse. Idéalisée, en revanche, oui, elle l'est. Mais on oublie que moins de souci va aussi de pair avec moins de conscience, et donc moins de conscience pour se rendre compte de son insouciance, nécessairement.

Non, quand je dis que l'enfance tient un peu du rêve, je fais référence à cette confusion qui est commune aux deux. Dans les rêves, comme quand on est enfant (mais vraiment petit, évidemment), il n'y a plus de second degré, ou tout du moins plus de différence entre le premier et le second degré, tout se vaut à égalité, paroles, pensées, réel. Il n'y a plus d'écart entre ce qui est intérieur et extérieur, entre soi et le monde. Ce qui est pensé devient aussitôt aussi vrai que tout le reste, parce qu'à partir du moment où c'est formulé, alors c'est possible, alors c'est réel. Les choses n'ont plus besoin d'être cohérentes pour être crédibles, deux choses contradictoires peuvent désormais cohabiter sans la moindre contradiction. Quelque chose peut être à la fois vrai et faux sans que ça ne pose de problème. (C'est une confusion qui tient de la physique quantique.) Peut-être que dans les rêves, on n'a pas besoin de certitudes ou de démonstrations : l'esprit et son aptitude à l'impossible sont rois. Il n'y a plus de loi, les conventions sont abolies, elles s'effacent sous l'impulsion de la pensée.

On saura sûrement me trouver des objections : et c'est vrai que ce que je dépeins ici n'est pas valable pour tous les rêves, ni pour tous les moments de l'enfance. Mais c'est une idée qui me semble avoir sa part de vérité, maintenant que je l'ai formulée (suis-je moi aussi en train de rêver, de démontrer les choses comme on les démontre en rêve ?), et dont je suis sûre qu'elle serait intéressante à étudier de plus près, cette idée que l'enfance tiendrait un peu du rêve. Ou bien le rêve de l'enfance ?

2 commentaires

2 commentaires

-

Par Décaféine le 7 Avril 2018 à 02:28

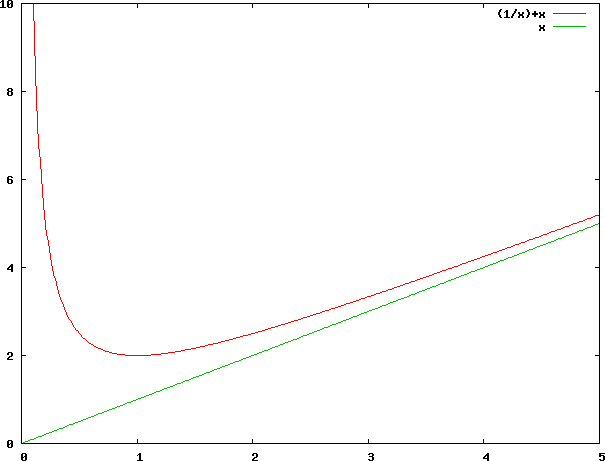

Il y a des fonctions dont la limite est dite infinie. C'est-à-dire que si on trace la courbe de cette fonction, on se rend compte qu'elle se dirige infiniment vers sa limite, en s'en rapprochant chaque fois un peu plus, mais sans jamais l'atteindre.

Par exemple, la fonction f(x) = x² a une limite infinie qui tend vers l'infini (on écrira « lim(x→∞) x² = ∞ », ce qui veut dire que quand x se rapproche de l'infini, bah x² aussi : mais x comme x² ne peuvent jamais atteindre l'infini), et la fonction g(x) = 1/x a une limite infinie qui tend vers 0 (on écrira « lim(x→∞) 1/x = 0 », ce qui veut dire que quand x se rapproche de l'infini, 1/x se rapproche de 0, mais n'atteint jamais 0).

Pour ceux qui ont du mal à visualiser, voici un autre exemple : imaginez qu'on prenne le nombre 0,9 et qu'on rajoute un 9 à chaque fois. Ça nous fait donc 0,9 puis 0,99 puis 0,999 puis 0,9999, etc. A chaque fois le nombre grandit et se rapproche de 1, mais il n'atteint jamais 1 ! (Et si vous faites ça sur un graphique, vous verrez que vous aurez une courbe qui se penchera avant d'atteindre la barre du 1.)

Juste une image d'asymptote prise au pif sur Google Image

Quand une courbe se rapproche à l'infini d'une droite (ou même d'un point ou d'autre chose, mais on va prendre une droite parce que c'est plus joli et qu'en plus une droite c'est aussi une courbe) sans jamais l'atteindre, on parle d'asymptote, ce qui est un très joli mot. Asymptote, ça vient du grec ancien (du préfixe privatif ἀ- et du nom σύμπτωσις), et littéralement, ça veut dire sans rencontre (parce que les deux courbes ne se rencontrent jamais). L'asymptote, c'est quand une courbe tend infiniment vers une autre courbe sans jamais la toucher.

L'asymptote, c'est quand une courbe est amoureuse d'une autre, en fait. C'est une belle histoire d'amour, silencieuse, sans heurt – et même sans histoire. Certains voient dans l'amour asymptote un amour-désir, et c'est sûrement vrai. Peut-être aussi qu'il tient de l'amour impossible, et que c'est ce qui est si beau dans l'asymptote. Mais au-delà de ça, l'amour asymptote, c'est surtout un amour pur, entièrement pur, et infini – au sens propre du terme. Peut-on seulement imaginer la force qu'il faut pour tendre vers l'autre éternellement, infiniment, sans hésitations ni remous, toujours plus proche mais sans jamais l'atteindre ?

Je trouve qu'on ne parle pas assez de cette histoire d'amour, qu'on ne parle pas assez de ces deux courbes qui ne se rejoindront jamais mais chemineront éternellement l'une à côté de l'autre l'une vers l'autre.

(Cheminent déjà et ont déjà cheminé, puisque ce sont des courbes, leur existence est en dehors du temps, et leur éternité est déjà commencée et finie dans les mathématiques.)

4 commentaires

4 commentaires

-

Par Décaféine le 6 Avril 2018 à 14:03

Je crois que fondamentalement, il y a quelque chose dans la chute auquel on ne peut, on ne pourra jamais s'habituer. Cet espèce de frisson soudain, ce tiraillement des entrailles qui vous prend de façon imprévue quand l'univers bascule, je crois que même lorsqu'on apprend à le maîtriser, on continue d'en subir la surprise, ne serait-ce qu'un instant. C'est quelque chose de délicieusement plaisant dans la chute ; que je trouve délicieusement plaisant, en tous cas.

Et que j'ai toujours trouvé délicieusement plaisant, d'ailleurs, puisque je suis retombée – et c'est le cas de le dire – sur un texte, que j'avais écrit il y a à peu près 1 an et demi, sur le sujet. Aujourd'hui j'aurais sans doute d'autres mots, mais ce n'est pas très grave. Le texte me plaît, sans doute par la maladresse de sa spontanéité, si commune avec la chute, alors voici l'extrait concerné :

Tout à l’heure, en dévalant les escaliers, j’ai failli tomber sur moi-même en trébuchant sur mon propre pied. J’ai été contrainte de me rattraper avec l’autre pied (ou bien alors le premier, dans le feu de l’action, je n’ai pas trop fait attention à distinguer mes pieds, et par ailleurs, si j’en avais été capable, je n’aurais sûrement pas trébuché : mais ce qu’il faut retenir, dans cette histoire, c’est que je ne suis pas tombée).

Enfin bref, j’ai failli tomber, quoi. Je manque tout le temps de tomber, en marchant dans la rue, en courant, en montant les escaliers (ou bien en les descendant), en sautillant sur moi-même, et parfois même quand je ne bouge pas. J’imagine que mon équilibre n’a pas que ça à faire, de me faire tenir debout, et qu’il lui arrive d’avoir une seconde d’inattention : ou bien ce petit jeu l’amuse, peut-être. Car enfin, manquer de tomber, ce n’est pas tomber ! Et preuve en est : je tombe très rarement. Car je me rattrape !

La sensation de manquer de tomber, puisqu’il me faut l’avouer, reste cependant loin d’être désagréable, et même au contraire, il y a quelque chose d’assez excitant de ne pas savoir, pendant une seconde, où est-ce qu’on va atterrir, et d’être en chute, en chute libre, libre et incontrôlée – jusqu’à, évidemment, que les réflexes ne me raccrochent à mes deux pieds. Le monde se retourne et se désordonne, et se remet juste après comme il était avant, comme si de rien n’était, bien solidement campé sous mes pieds, et moi, pendant une seconde, je me précipitais quelque part, comme si je volais, sans maîtriser mon vol, et c’est presque dommage, parfois, que la chute s’arrête – mais en même temps, quel serait son charme sinon, si elle n’était un instant tombé entre les autres, une simple esquisse d’imprévu ?

Tomber, c’est cesser de contrôler sa vie, donc – puisque même quand je me rattrape, ce n’est pas vraiment moi qui y pense. C’est précipiter le présent, et, quand ce dernier ne s’incarne pas sous forme de béton sur ton visage, c’est vraiment plaisant. L’imprévu, de manière général, est plaisant : comme un sursaut venu donner plus de réalité à la vie.

Plus loin, j'ajoutais encore :

Et puis, de toute façon, dans un monde qui ne cesse de tomber sur lui-même, autrement dit, qui ne cesse de se re-prévoir et de se ré-imprévoir, il est bien difficile de distinguer où l’on va (et encore plus quand on tombe, parce que la chute, ça nous entraîne rarement là où on veut aller, à moins qu’on ne soit en train de dévaler les escaliers, et dans ce cas, ça s’appelle un mode de locomotion rapide à cabosses).

Définitivement, j'aime l'idée de la chute.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Décaféine le 5 Avril 2018 à 12:03

Parmi toutes les paroles que l'on peut prononcer, il y a celles-là, que j'appelle dans ma tête paroles au vent, et qui sont, pour moi, d'une infinie douceur.

Les paroles au vent, ce sont ces paroles que l'on envoie dans le vent, dans l'air, qui n'ont pas nécessairement pour vocation d'être entendues. Cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de destinataire : simplement, ce sont des paroles dont on admet qu'elles puissent ne pas être entendues, ou bien dont on admet qu'elles puissent être entendues sans que le destinataire ait à y répondre pour autant. Ce sont des paroles dont il importe peu qu'on y réponde ; ce sont des paroles qu'on dit surtout pour les dire, parce que c'est important de les dire et de les offrir à l'autre – les offrir sans les imposer, sans rien demander en échange.

Il en va ainsi des bonne nuit, des vrais bonne nuit. Il y a beaucoup de façons de dire et d'écrire bonne nuit. Car on peut se contenter de dire Bonne nuit ! sans que cela dépasse le stade de la convention sociale, de la formule ancrée dans les mœurs. Ne dites pas Bonne nuit ! à quelqu'un à qui vous tenez, même de façon joviale – de toute façon, les bonne nuit ne se prêtent pas au ton jovial. Dites son prénom. Soyez doux. Il y a beaucoup plus de douceur dans un Bonne nuit, David. que dans un Bonne nuit David ! : la virgule marque l'attention, accentue le prénom. Plus intime que bonne nuit : dites fais de beaux rêves ou dors bien ; mais dites toujours le prénom. Il y a une délicatesse que je ne m'explique pas tout à fait dans le fait de dire le prénom – peut-être parce que c'est le prénom qui reste dans l'écho silencieux de la nuit. J'ai connu beaucoup de bonne nuit. Je n'aime rien tant que ceux qui sont chuchotés, ces bonne nuit paroles au vent qu'on dit à voix basse quand on ne sait pas si l'autre s'endort déjà ou pas, et qu'on ne voudrait pas le réveiller ; ces bonne nuit qu'on voudrait juste offrir à l'autre au cas où il ne dormirait pas encore, pour qu'il ne s'endorme pas seul et qu'il puisse encore emporter avec lui ce dernier talisman.

Ce sont des paroles qui n'attendent rien, à l'aune peut-être des vrais je t'aime – j'ai acquis cette drôle de conviction qu'un je t'aime perd tout son charme lorsqu'il est une proposition à laquelle il faut répondre. Ce sont des paroles qui n'attrapent pas la personne, qui sont trop légères pour peser (mais leur légèreté ne les rend pas moins vraies, bien au contraire). Des paroles qui ne forcent pas le dialogue. Elles ouvrent un horizon qu'elles vous laissent libre de regarder si vous le voulez, un horizon dans lequel vous pouvez choisir d'entrer si vous le souhaitez, un horizon dont vous pouvez vous détourner sans crainte ni honte. Il n'appartient qu'à vous de saisir ces paroles.

Dans ma tête, je les appelle paroles au vent, mais ce sont surtout des paroles qui s'offrent sans rien demander en retour : peut-être qu'au fond je serais plus avisée de les appeler paroles-offrandes. Pourtant, quelque soit leur nom, je ne saurais exprimer exactement ce qu'il y a de si fascinant chez elles, cette certaine force que je ressens toujours à les dire ou à les entendre, qu'elles soient anodines ou non. C'est une forme d'ouverture et de bienveillance à laquelle je ne m'habitue pas.

7 commentaires

7 commentaires

-

Par Décaféine le 5 Avril 2018 à 07:51

Parce qu'il m'est déjà arrivé, deux ou trois fois, de briller en société grâce à ces carrés, je pense qu'il ne serait pas inutile de partager l'astuce. (Oui, briller en société est la principale utilité de ce savoir. Vraiment.)

Quand vous devez calculer le carré d'un nombre se finissant par -,5 (disons par exemple que vous devez calculer le carré de 3,5), procédez ainsi :

- Prenez l'entier inférieur (ici 3)

- Prenez l'entier supérieur (ici 4)

- Multipliez-les entre eux ( = 12)

- Rajoutez 0,25 (= 12,25)

- Et voilà !

D'après ma prof de maths de 3ème, c'est normal, c'est l'application d'une identité remarquable, mais je n'arrive pas à retrouver de quelle identité remarquable il s'agit (enfin, on peut en appliquer quelques-unes, mais elles sont toutes plus compliquées que ma méthode). Du coup, contentez-vous de retenir qu'il faut prendre le truc au-dessus, le truc en-dessous, multiplier, et rajouter ,025, parce que ça va plus vite.

Sinon, ça marche aussi avec les grands nombres qui se finissent par 5, comme 45 par exemple, il faut juste prendre les dizaines au lieu des entiers et enlever la virgule :

45² = 40 x 50 + 25 = 2000 + 25 = 2025

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Décaféine le 29 Mars 2018 à 23:59

J'ai eu l'idée de faire un tour sur Eklabug l'autre jour, et il se trouve que la session du mois de mars porte sur les passions [les activités qui nous passionnent]. Il y aurait beaucoup à dire sur les passions (sans parler de la passion, mais malheureusement pour le talent indéniable que j'ai quand il s'agit de parler d'amour et de passion amoureuse, j'ai loupé la session de février), mais avant de m'y attaquer, permettez-moi de vous rappeler en quoi consiste le projet Eklabug : chaque mois, un thème est choisi et tout le monde peut écrire un article sur ce sujet en mettant à la fin un lien vers chacun des autres articles écrits. Tous les articles sont publiés le 29 du mois et donc à découvrir en même temps. Autrement dit, si jamais mon texte vous déplaît à un moment ou à un autre, je vous invite à vous rendre en bas de l'article pour trouver les liens des productions des autres participants ^-^

Il y a donc, indéniablement, beaucoup à dire sur les passions. Le mot n'est pas anodin : du grec ancien πάθος, puis du latin patior, étymologiquement le mot est lié à la souffrance et aux troubles de l'âme, c'est connu. Avant même qu'on se penche sur le sens précis qui désigne l'activité, le hobby, l'intérêt, on sent qu'il y a quelque chose de spécial (du moins quand il n'est pas dévoyé et utilisé à tout va : je vais essayer de traiter seulement ce que je considère être vraiment des passions). D'ailleurs, la passion est au-delà de l'activité, au-delà du hobby, au-delà de l'intérêt : vous le sentez bien, non, que ces mots semblent fades, à côté de la passion ? C'est qu'il y a une certaine force dans la passion ; une force liée au tourment, qu'on ne semble pas pouvoir maîtriser, qui nous dépasse. (Je sais que je vulgarise mal, mais promis, je m'arrête là en terme de définition pseudo-philosophique.)

Et puis, on a l'impression qu'il y a aussi quelque chose d'irrationnel dans la passion. « Je m’y livre avec un engouement qui tient de l’extravagance et qui me fait rire moi-même quand j’y réfléchis »*, disait bien Rousseau à propos de sa passion pour l'herborisation...

Prenons Rousseau que je viens de citer, tiens. Rousseau illustre parfaitement le concept de passion-au-sens-d'activité-hobby-intérêt-mais-au-delà-de-l'activité-hobby-intérêt, à mon sens. (Je ne comptais pas parler autant de Rousseau dans mon article, mais je n'arrêtais pas de revenir à lui dans mon cheminement, alors autant en parler clairement : le personnage en vaut la peine, après tout...)

Pour Rousseau, l'herborisation relève de la douce folie, de la « bizarrerie », de l'extravagance : c'est quelque chose qui le prend et qui ne s'explique pas forcément au premier abord (il s'attachera à expliquer l'origine de cette passion dans ses Rêveries du Promeneur Solitaire, mais il n'empêche qu'au premier abord il n'en avait aucune idée). Présenté comme ça, on comprend le terme de passion : il y a la folie, l'irrationnel, et puis l'engouement spontané ! La passion n'est-elle pas liée aux extrêmes ? (Question à laquelle je ne répondrai pas, mais à laquelle il conviendrait de méditer : peut-on s'ennuyer passionnément ? le sujet doit être plaisant à imaginer ; mais comme ce n'est pas mon propos...)

Une anecdote qui me vient à l'esprit, avant de continuer mon cheminement (si si, j'en ai un, plus ou moins). Rousseau avait aussi une passion pour la musique, qu'il expérimenta la première fois en usurpant la place d'un chef d'orchestre lors d'un spectacle. A l'époque, il n'y entendait rien en musique (si vous me permettez le jeu de mots), et le spectacle fut une véritable catastrophe. (Oui, Rousseau était fou, et sa vie regorge d'anecdotes amusantes à replacer en soirées. Comme la fois où pour se venger de sa voisine qu'il n'aimait pas, il a pissé dans sa marmite. Char-mant. J'enchaînerais volontiers sur d'autres anecdotes si je ne craignais pas de choquer les mœurs et si je n'avais pas un sujet à traiter...)

Mais l'engouement ne suffit pas à créer la passion. En réalité, la passion n'est pas innée. Au même titre que les plantes dont raffolait Rousseau, elle se cultive. Elle s'assume, quoi ! Il faut y consacrer du temps et de l'énergie, il faut le vouloir, il faut se donner les moyens de progresser. Vous pouvez griffonner des dessins sur votre cahier de maths par délassement, ça ne fait pas de vous quelqu'un de passionné du dessin (simplement quelqu'un qui s'ennuie en maths). La passion se travaille, d'une façon ou d'une autre ; elle se pratique en dehors des sentiers de l'évidence et de la facilité. Il faut s'y adonner dans une optique de progrès, il faut se frotter à la difficulté, expérimenter d'autres façons de faire, même celles qui nous plaisent moins, et parfois se forcer un peu à travailler ce qui est moins amusant à faire... C'est là que se révèle la passion : l'élan initial qui la compose soutient cet effort à mon sens nécessaire, et nous motive pour progresser malgré la difficulté !

Rousseau, après sa mésaventure avec la musique, a appris à copier la musique, il a inventé un nouveau système de notation musicale, et il a même écrit un Dictionnaire de musique : c'est là qu'on peut le qualifier de passionné (et ce d'autant plus qu'il adorait ça, ce qui est une condition sine qua non de la passion, on l'a expliqué plus haut). Quant à l'herborisation, il le dit lui-même :

« Tout d’un coup, âgé de soixante-cinq ans passés, privé du peu de mémoire que j’avais et des forces qui me restaient pour courir la campagne, sans guide, sans livres, sans jardin, sans herbier, me voilà repris de cette folie, mais avec plus d’ardeur encore que je n’en eus en m’y livrant la première fois ; me voilà sérieusement occupé du sage projet d’apprendre par cœur tout le Regnum vegetabile de Murray et de connaître toutes les plantes connues sur la terre. Hors d’état de racheter des livres de botanique je me suis mis en devoir de transcrire ceux qu’on m’a prêtés, et résolu de refaire un herbier plus riche que le premier, en attendant que j’y mette toutes les plantes de la mer et des Alpes et de tous les arbres des Indes, je commence toujours à bon compte par le mouron, le cerfeuil, la bourrache et le séneçon ; j’herborise savamment sur la cage de mes oiseaux et à chaque nouveau brin d’herbe que je rencontre, je me dis avec satisfaction : voilà toujours une plante de plus. »*

(Quitte à parler de Rousseau, pourquoi se priver du plaisir de le citer ?)

Si je dois me pencher sur les passions, clairement, c'est la composante du travail, la composante de l'effort qui m'intéresse le plus dedans. La passion n'est pas gratuite. Une passion qu'on n'assume pas, à laquelle on ne se consacre pas vraiment, qu'on se contente d'apprécier de loin ou uniquement quand ça nous plaît et que c'est facile, on sent bien qu'au fond ça relève plus de l'intérêt, de l'activité de loisir, ou du hobby, que de la passion (mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave là-dedans). La passion est un élan propre à chacun à pratiquer une activité, à avoir un centre d'intérêt, certes ; mais cet élan se doit d'être entretenu. C'est ce qui fait qu'en fait, quand on y pense, la passion n'est pas évidente. Combien d'artistes prétendent n'avoir jamais douté, d'ailleurs ? Aucun ! C'est que le travail n'est pas évident ; et comme la passion est aussi travail... Elle non plus n'est pas évidente.

Je vous vois venir, petits vilains : vous pensez peut-être que cette nécessité du travail que je pointe en rabat-joie affadit la passion ; que le fait de devoir travailler casse un élan, qu'une vraie passion devrait, après tout, être naturelle, spontanée seulement, que le doute devrait en être exclu. Je crois pour ma part que c'est tout le contraire. Je crois que ce qui n'est pas gratuit ni évident n'en est que plus gratifiant et épanouissant, que la passion n'en est que rehaussée par cet effort. Après tout, l'effort permet le progrès, ouvre à de nouveaux horizons ; comment entrer vraiment dans une passion sans effort, comment en apprécier toutes les subtilités à leur juste valeur sans cet effort ?

Quant au doute : quelle est la valeur d'une certitude qui n'a jamais été éprouvée ? Le doute fait partie intégrante de l'effort. S'il se surmonte (en partie grâce à cet élan de la passion), il n'en est pas moins présent.

Vivre une passion consiste en fait plus en un cheminement qu'en un simple loisir ou une simple aspiration. Je repense à l'étymologie de passion, je repense aux grands sens qu'on lui donne, à la grandeur à l'excès, à la tourmente, à l'irrationnel. Que reste-t-il de cette passion-là ? Plus grand-chose : la grandeur est canalisée par l'effort, la tourmente est surmontée par l'élan, le travail semble détourner l'irrationnel. Au fond, il n'y a peut-être rien de plus sain que la passion.

Un dernier élément de réflexion : quand on lit Rousseau parler de l'herborisation, tout de même, on se dit que la passion exerce parfois un certain regard sur les choses, ouvre parfois un certain horizon ; peut-être est-ce cela qui fait qu'on rêve tous d'avoir des passions, au-delà du simple plaisir qu'on a à pratiquer sa passion. Il s'agit de donner de la beauté à son monde...

Et comme Rousseau écrit si bien, je me permettrai donc de conclure cet article par un dernier extrait de lui, sur la beauté du monde, justement :

« Vivifiée par la nature et revêtue de sa robe de noces au milieu du cours des eaux et du chant des oiseaux, la terre offre à l’homme dans l’harmonie des trois règnes un spectacle plein de vie, d’intérêt et de charme, le seul spectacle au monde dont ses yeux et son cœur ne se lassent jamais. [...]

Je pris goût à cette récréation des yeux, qui dans l’infortune repose, amuse, distrait l’esprit et suspend le sentiment des peines. La nature des objets aide beaucoup à cette diversion et la rend plus séduisante. Les odeurs suaves, les vives couleurs, les plus élégantes formes semblent se disputer à l’envi le droit de fixer notre attention. Il ne faut qu’aimer le plaisir pour se livrer à des sensations si douces, et si cet effet n’a pas lieu sur tous ceux qui en sont frappés, c’est dans les uns faute de sensibilité naturelle, et dans la plupart que leur esprit, trop occupé d’autres idées, ne se livre qu’à la dérobée aux objets qui frappent leurs sens. [...]

Brillantes fleurs, émail des prés, ombrages frais, ruisseaux, bosquets, verdure, venez purifier mon imagination salie par tous ces hideux objets. Mon âme morte à tous les grands mouvements ne peut plus s’affecter que par des objets sensibles ; je n’ai plus que des sensations, et ce n’est plus que par elles que la peine ou le plaisir peuvent m’atteindre ici-bas. Attiré par les riants objets qui m’entourent, je les considère, je les contemple, je les compare, j’apprends enfin à les classer, et me voilà tout d’un coup aussi botaniste qu’a besoin de l’être celui qui ne veut étudier la nature que pour trouver sans cesse de nouvelles raisons de l’aimer. [...]

Mais je cherche à me donner des amusements doux et simples que je puisse goûter sans peine et qui me distraient de mes malheurs. Je n’ai ni dépense à faire ni peine à prendre pour errer nonchalamment d’herbe en herbe, de plante en plante, pour les examiner, pour comparer leurs divers caractères, pour marquer leurs rapports et leurs différences, enfin pour observer l’organisation végétale de manière à suivre la marche et le jeu de ces machines vivantes, à chercher quelquefois avec succès leurs lois générales, la raison et la fin de leurs structures diverses, et à me livrer au charme de l’admiration reconnaissante pour la main qui me fait jouir de tout cela. Les plantes semblent avoir été semées avec profusion sur la terre, comme les étoiles dans le ciel, pour inviter l’homme par l’attrait du plaisir et de la curiosité à l’étude de la nature ; mais les astres sont placés loin de nous ; il faut des connaissances préliminaires, des instruments, des machines, de bien longues échelles pour les atteindre et les rapprocher à notre portée. Les plantes y sont naturellement. Elles naissent sous nos pieds, et dans nos mains pour ainsi dire, et si la petitesse de leurs parties essentielles les dérobe quelquefois à la simple vue, les instruments qui les y rendent sont d’un beaucoup plus facile usage que ceux de l’astronomie. La botanique est l’étude d’un oisif et paresseux solitaire : une pointe et une loupe sont tout l’appareil dont il a besoin pour les observer. Il se promène, il erre librement d’un objet à l’autre, il fait la revue de chaque fleur avec intérêt et curiosité, et sitôt qu’il commence à saisir les lois de leur structure il goûte à les observer un plaisir sans peine aussi vif que s’il lui en coûtait beaucoup. Il y a dans cette oiseuse occupation un charme qu’on ne sent que dans le plein calme des passions mais qui suffit seul alors pour rendre la vie heureuse et douce. »*

* Toutes ces citations sont extraites de la Septième Promenade, dans les Rêveries du Promeneur Solitaire (Jean-Jacques Rousseau). Pour ceux qui veulent lire la Promenade en entier (elle peut se lire à part sans qu'on ait besoin de connaître les précédentes), ou même le livre en entier, voici un lien d'un PDF en ligne ;)

Et comme annoncé en début d'article, voici les liens vers toutes les participations du mois :

- Gaellah : Fan & Passion

- Sarah Nenty : Eklabugs 32 : Top des 10 couples les plus passionnels

- #Yuki : Eklabugs - Mars 2018 | Passion voyage

- Sname : [Eklabugs] Passion sneakers

- Mimicat : Eklabugs # 32 : Passionnément passionnée

- Ella! : { Eklabugs } Les passions, un des aspects de notre personnalité

- Tsunn : Les passions, fruit de réflexion _ Mars 2018 #32

- Eyael_ : Projet Eklabugs : Déchaîne mon cœur

- Décaféine : vous y êtes ! ;)

9 commentaires

9 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Parce que je préfère le jus d'orange.